第43章 雾人

把稿子寄给王濛只是计划之一。

杨百川的另一个计划是,发动群众的力量。

他当然不是要搞什么危险的动作,而只是把目光瞄向了一个思想活跃、喜欢新事物,又好打抱不平的群体——大学生。

年轻人本就容易对新鲜事物感兴趣,有知识有文化的年轻人更是如此。

另一方面,那时候的大学里已经开了西方现代文学课,有不少同学接受了这方面的知识,也读过卡夫卡、乔伊斯、波德莱尔等人的作品。

他们大概会感到苦闷,中国怎么还没冒出自己的卡夫卡?

杨百川的《雾镇》要是摆在他们面前,一定能让他们眼睛发亮的。

杨百川又写了封信,寄给李小棣。

他记得联谊会那阵,李小棣提过自己是川大毕业的,读书时混迹于各种诗社、文社,肯定跟大学里的文学社团还有联系。

他想让李小棣给个文学社团的联系方式,顺便把《雾镇》的稿子拿给同学们看看。

他没提让同学们找大赛组委会提意见的事,只打算让他们看看小说,先征服这些年轻人的胃口。

等他们真来了兴致,再通过李小棣给的联系方式跟他们交流一番,哭哭惨,说这篇小说被毙了,同学们保准义愤填膺,跑去组委会讨要说法。

信寄出去后,杨百川又把心思放回那篇“寻根”小说上。

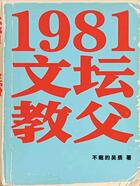

标题他早想好了,就叫《雾人》,也许未来还能再写一篇小说,凑成《雾》三部曲。

但内容却卡住了,光是开头就改了好多遍。

他心里的烦躁像野草一样疯长。书桌底下的地板上,到处滚着揉成一团的纸球。

又熬了几天,杨百川实在受不了了,找周明远聊了聊。

老周始终笑眯眯地望着他,听他发完牢骚,不紧不慢地说:“年轻人莫这么毛躁嘛,小说一时半会儿写不出来,是正常的。”

老周给他放了三天假,让他出去转一转,说在办公室坐得太久,灵感都闷没了,写作还得从天地万物里汲取养分。

第二天一大早,杨百川就背着水壶,揣了一包烙饼,跨上他那辆“永久”牌自行车,沿着长江往下游骑去。

城市的影子渐渐淡了,农田占领了长江两岸,空气里弥漫着水腥气和秧苗的清香,使杨百川紧绷的肩膀放松下来。

骑了约莫半个钟头,他捏闸停在路边。眼前是一片望不到头的枇杷林。已经过了挂果的季节,林子绿莹莹的,长得非常茂盛。

杨百川灌了几口水,啃了些烙饼,推着自行车往林子里走。

他也没什么目的,就这么瞎逛,没想到在林子尽头发现了一座矮墩墩的庙宇。

那庙看上去十分破败,屋檐上长着一笼笼杂草,台阶上布满青苔,门两边的墙上画着硕大的红叉,颜色已经褪得发灰,估摸是前些年破四旧时留下的。

他把自行车停在庙前的空地上,走进去,一股灰尘的涩味钻进鼻腔。

正中央那尊神祇,浑身灰扑扑的,头颅已经消失,脖子断口处齐齐整整的,露出里面的木头茬子。

不过看他手里攥着一把三尖两刃刀,猜想这应该是一座川主庙。

川主庙在巴蜀地区很常见,主要供奉战国时期治水的李冰父子,也就是修都江堰的那二位。多亏他们设计、建造了这样精巧耐用的水利工程,才将四川盆地变成了天府之国。

但在某些地方,川主庙里也供二郎神,这座庙就是如此。

杨百川朝着中间的神像拜了一拜,看见供桌上摆着半包没抽完的红塔山。

他在庙里转了一圈,四周全是灰尘和蜘蛛网,看来这地方的人已经不信仰这个了。

杨百川心底泛起一股说不出的滋味,扭头望向那无头的神像,觉得那正襟危坐的侧影也显得落寞了。

突然,一只蝙蝠从屋檐下吱吱叫着掠过,吓得杨百川往后踉跄两步。

那蝙蝠转了一圈,又回到原处,倒挂在房梁上,骨碌碌地盯着他。

他忽然想起,蝙蝠在中国传统文化里,原本是“福”的意思,但随着西方文化传入,它慢慢成了邪恶、嗜血、恐怖的化身。

往后也没人会为它正名了,毕竟整个文化氛围都变了样。

人其实是被文化塑造的动物。

对人来说,社会对某个事物的评价和看法,往往比它本身的价值更重要。

就像商人们不断地给钻石、奢侈品上价值、赋予意义,但抛开这些,它们不过是一块石头、一块布料罢了。

杨百川跨出那座破庙的门槛,又回头望了一眼,跨上自行车往回骑。

现在,他对“寻根”的内涵有了更深的理解,不再停留在课本里那些干巴巴的概念。

寻找文学的根。怎么寻找,什么是根?这些问题,他都在这趟旅途中找到了答案。

到家时已是傍晚,他没有心思吃饭,钻进屋子,趴在书桌前,写起了小说的大纲。

骑着自行车往回赶的路上,清风拂面,他的脑子像冰块一样透明。

一个精彩的故事像气泡一样源源不断地冒出来,定格在脑海里。

【1981年冬,长江上游某个码头小镇。

世代打鱼的老宋觉着,最近江上的轮船越来越多了。

这些大家伙不分昼夜地在江里跑,拉着煤炭或石头,喷出黑乎乎的烟,在夜晚发出像牛叫一样的低吟。

往日的朋友都陆续离开长江,上岸谋生去了。老宋却觉得自己没什么别的手艺,还接着靠打鱼过日子。

一天夜里起了大雾,他救了一个落水的青年,王六郎。对方说,自己在江边等船时,不小心掉进了水里。

此后每逢大雾,六郎必来帮老宋收网,两人常就着江水煮鱼喝酒。

六郎却总在黎明前消失,衣角永远湿漉漉的。

开春后,国营造船厂扩建工程启动,江滩上竖起“建设现代化新城镇”的标语。

过了几天,施工队在晚上炸礁,惊醒了老宋。

他透过迷蒙的睡眼,看到六郎的背影在前方走着,呼唤他,也不回头。

老宋跟着过去,竟发现了一座寺庙遗址,以前居然从未见过。

庙门边的残碑上,他读到了光绪年间溺亡渔夫王六郎受封镇水将军的神话传说。

后来,拆迁队开往江神庙,挖掘机拆掉了断壁残垣。

老宋没去阻拦,他知道自己拦不住。

当夜又起大雾,老宋再见到六郎。六郎说他原本能投胎的,但是旧庙毁了,事情就不成了。

他怀着对老宋的怨怒,消散在了雾中。】

这个结尾,杨百川参考了余华早期的作品,《古典爱情》。

那篇小说也是先锋文学的代表之一,而它的先锋性,就体现在结尾。

在小说的前半部分,余华故意写了一个老套的故事:

公子赶考遇雨,在宅院避雨,和小姐一见钟情。

后来遇到灾荒,小姐被卖成菜人,公子偶然发现爱人尸身,赎了回来,埋进墓里。

如果这是古代的小说,兴许会冒出个像《牡丹亭》一样“还魂”的情节,然后“有情人终成眷属”,来个大团圆结局。

余华偏要颠覆套路,写公子梦到小姐早已离开了坟墓,生还到世上来了,觉得眼前的坟只是个空壳。

越想越怀疑,就把小姐从墓里挖出来,见她已经长出血肉。

可后来又梦到小姐,那双眼里满是悲戚。

小姐跟他说:

“小女本来生还,只因被公子发现,此事不成了。”

说罢,垂泪而别。

杨百川借用这个结尾,是因为,这种突如其来的变故和挥之不去的哀愁,正符合改革时代里,传统没落的话题。

时代的车轮滚滚向前,瞬间碾碎了几千年的一切,只留下长久的哀戚。